Министерство гражданской обороны Российской Федерации (МГО) претерпело значительные изменения, особенно в том, что касается его роли в вопросах обороны и общественной безопасности. Созданное первоначально для реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате стихийных бедствий и промышленных аварий, оно постепенно расширяло свое влияние в государственном аппарате обороны и безопасности. Этот сдвиг оказал глубокое влияние на организацию и проведение национальной оборонной политики, особенно в отношении военного законодательства и координации действий в кризисных ситуациях.

По мере того как Российская Федерация сталкивалась со все более сложными вызовами — от природных катастроф до растущих геополитических угроз, — интеграция МЧС в более широкую структуру военной готовности становилась необходимой. Со временем его роль в организации и координации действий в чрезвычайных ситуациях расширилась, что напрямую отразилось на подготовке личного состава и структуре управления чрезвычайными ситуациями в различных секторах.

Сегодня MChS не только отвечает за управление гражданской обороной, но и играет ключевую роль в поддержке инициатив по обеспечению государственной безопасности. Сотрудничая с министерствами обороны и другими правительственными организациями, министерство обеспечивает согласованность действий военных и гражданских структур, гарантируя стабильность страны перед лицом меняющихся вызовов. Его влияние на военное регулирование и управление оборонными ресурсами стало важнейшим аспектом оборонной стратегии Российской Федерации.

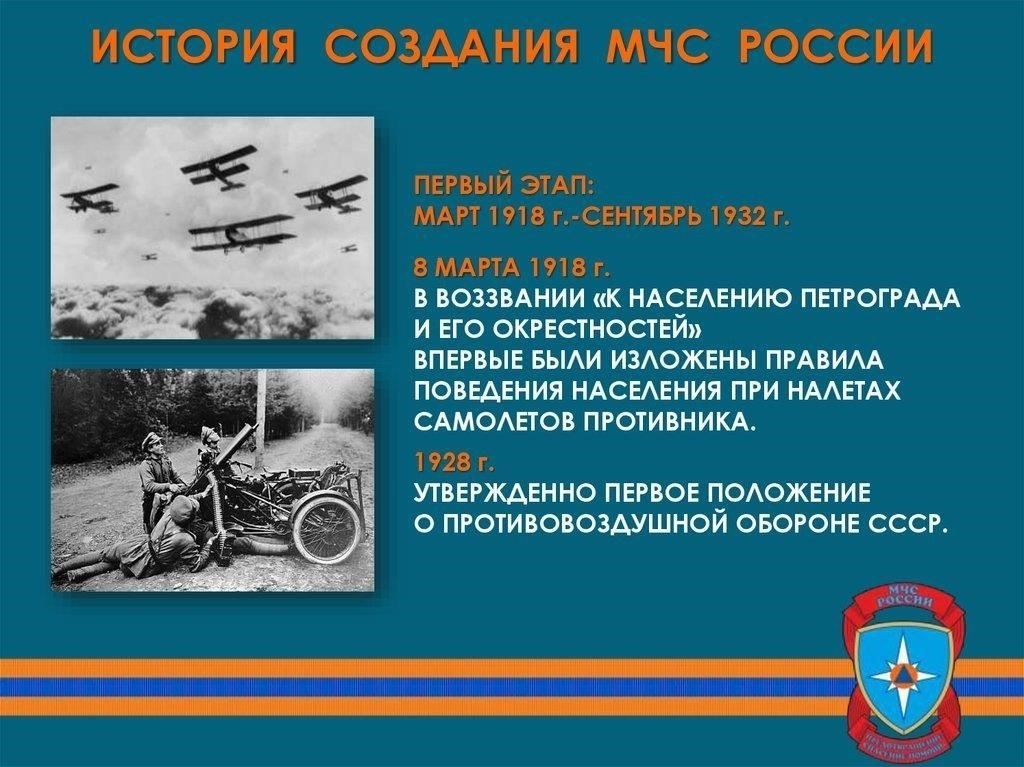

Возникновение и развитие Министерства по чрезвычайным ситуациям в России

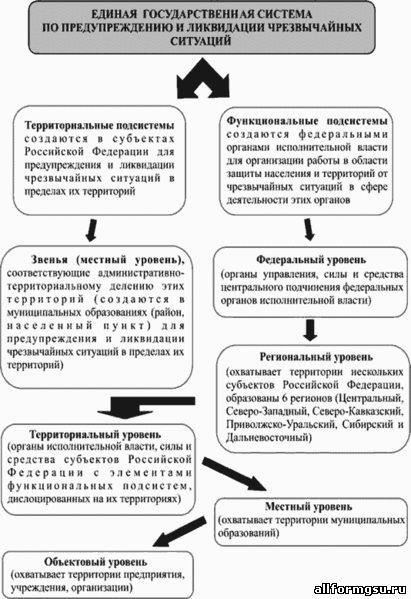

Создание в России единого органа по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, промышленных аварий и чрезвычайных ситуаций оказало существенное влияние на структуру гражданской обороны и оборонного законодательства. Создание этой организации было обусловлено необходимостью координации действий в условиях нарастающих угроз национальной безопасности как от природных, так и от техногенных кризисов. В настоящее время этот орган отвечает за координацию действий по обеспечению общественной безопасности, управлению крупномасштабными событиями и поддержанию порядка в чрезвычайных ситуациях.

Идея создания такой структуры возникла в рамках более широкого курса на укрепление федеральной обороны и гражданской безопасности. Российская Федерация с ее огромной территорией и разнообразными проблемами столкнулась с повышенными рисками, связанными с частотой возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, наводнения и промышленные аварии. В связи с этим возникла необходимость создания центрального ведомства, которому было бы поручено курировать подобные вопросы.

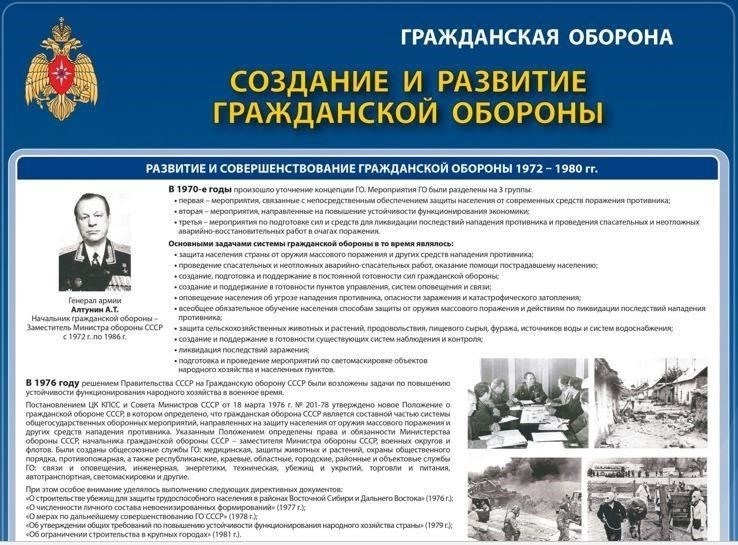

Изначально надзор и управление чрезвычайными ситуациями находились в ведении различных государственных органов. Однако по мере роста сложности задач стало очевидно, что необходима специализированная организация. Так, в начале 1990-х годов было создано специальное федеральное агентство, занимающееся управлением кризисными ситуациями. Этот шаг оказал значительное влияние как на гражданские, так и на оборонные операции в стране, сделав акцент на более системном подходе к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Развитие этой структуры включало в себя интеграцию как гражданского, так и военного персонала. Привлечение военных подразделений к работе агентства позволило усилить координацию между операциями национальной обороны и кризисным управлением, особенно в ситуациях, требующих быстрого реагирования. Более того, это сотрудничество привело к появлению новой политики, которая интегрировала военные стратегии в гражданскую систему реагирования, что еще больше укрепило систему национальной обороны.

В своем нынешнем виде этот орган глубоко встроен в инфраструктуру национальной безопасности. В его обязанности входит организация групп реагирования на стихийные бедствия и обеспечение готовности государства к потенциальным угрозам, которые могут нарушить безопасность страны. Одним из ключевых аспектов его деятельности является обучение военнослужащих навыкам подготовки к чрезвычайным ситуациям, что позволяет связать гражданскую и оборонную системы для более эффективного реагирования.

Помимо координации военных действий, агентство отвечает за регулирование действий организаций, участвующих в ликвидации последствий стихийных бедствий. Эта нормативная база обеспечивает соблюдение государственными и частными организациями стандартных процедур при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тем самым поддерживая порядок и последовательность в проведении чрезвычайных мероприятий.

- Создание обусловлено потребностями национальной безопасности.

- Интеграция военного и гражданского секторов для скоординированного реагирования.

- Регулирование деятельности организаций, участвующих в управлении чрезвычайными ситуациями.

- Включение программ обучения для военного и гражданского персонала.

- Стратегическая важность управления угрозами стабильности федерации.

На сегодняшний день эта организация играет ключевую роль в обеспечении готовности Российской Федерации к противостоянию как техногенным, так и природным угрозам. Она продолжает развиваться, адаптируясь к новым вызовам, сохраняя при этом свою направленность на обеспечение безопасности граждан и государственных структур.

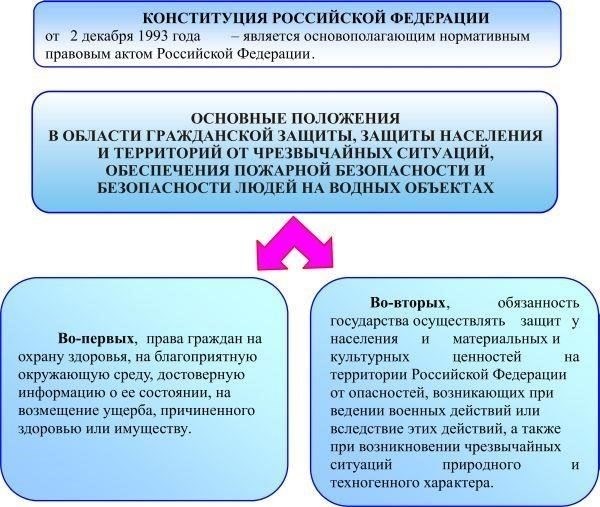

Правовая база: Роль военного законодательства в чрезвычайных ситуациях

В условиях чрезвычайных ситуаций военное законодательство играет решающую роль в управлении и координации ответных мер. Подход Российской Федерации к национальной обороне предусматривает интеграцию вооруженных сил в более широкие меры безопасности, особенно при ликвидации последствий стихийных бедствий или других масштабных кризисов. Военные структуры играют ключевую роль в поддержке работы гражданских организаций, а правовая база обеспечивает эффективное развертывание военного персонала как для обороны, так и для операций по оказанию помощи.

Согласно российским гражданскому и военному кодексам, обязанности вооруженных сил распространяются на ситуации, когда их участие имеет решающее значение для сохранения целостности государства. Это включает в себя как предотвращение чрезвычайных ситуаций, так и управление ими, когда военные ресурсы могут быть задействованы для оперативного вмешательства. Присутствие военнослужащих в таких обстоятельствах регулируется четко установленным правовым порядком, в котором приоритет отдается координации действий гражданских властей, экстренных служб и подразделений вооруженных сил.

Специальное обучение и подготовка воинских частей обеспечивают их готовность к выполнению как боевых, так и гуманитарных задач. В соответствии с российским законодательством, эти подразделения готовятся не только к защите от внешних угроз, но и к оказанию помощи в стабилизации внутренних кризисов. Такая двойная готовность обеспечивает слаженную работу военных и гражданских ведомств, поддерживая общественный порядок и обеспечивая стабильность страны во время непредвиденных событий.

Федеральный закон «О гражданской обороне» и соответствующие нормативные акты устанавливают четкие правила участия военных в кризисных ситуациях. Законодательная база закрепляет за вооруженными силами конкретные функции, предоставляя им законные полномочия для оперативного реагирования на стихийные бедствия, промышленные аварии или угрозы национальной инфраструктуре. Такой проактивный подход позволяет оборонному сектору поддерживать работу организаций по чрезвычайным ситуациям и при этом соответствовать целям национальной безопасности.

Кроме того, военно-правовые структуры решают такие вопросы, как юрисдикция над военнослужащими в гражданском окружении и правила, регулирующие их действия при оказании помощи в случае стихийных бедствий. Например, работая на месте в зоне бедствия, военнослужащие подчиняются как гражданскому, так и военному законодательству, с конкретными положениями, определяющими их обязанности и пределы полномочий. Это обеспечивает сбалансированный подход, позволяющий военным выполнять свою роль, не выходя за правовые рамки, защищающие права граждан.

Взаимодействие между гражданской обороной и военной безопасностью в России

В России координация между гражданской обороной и военной безопасностью имеет решающее значение для обеспечения готовности страны к техногенным и природным катастрофам. С момента создания государственных структур, занимающихся реагированием на кризисные ситуации, защита гражданского населения и военных интересов превратилась в единую систему ответных действий. Российская Федерация интегрировала системы гражданской обороны в свои военные оборонные стратегии, что отражает растущую важность защиты национального суверенитета и общественной безопасности.

Правовая и организационная интеграция

Правовая база, регулирующая военную оборону и гражданскую защиту, согласована для оптимизации координации. Правительство Российской Федерации через военные органы и организации гражданской обороны обеспечивает регулирование действий в чрезвычайных ситуациях, как военных, так и природных. Эти законы определяют обязанности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по управлению кризисами, поддерживая при этом тесный контакт с военными штабами для проведения одновременных операций. Такая интеграция позволяет быстро мобилизовать ресурсы, способствуя беспрепятственному реагированию на катастрофы и угрозы.

Обучение и координация между военным и гражданским секторами

Совместные учения гражданских организаций и военных подразделений стали краеугольным камнем в повышении эффективности скоординированных действий. Такие учения готовят персонал к действиям в различных сценариях — от масштабных стихийных бедствий до террористических угроз. Военные играют важнейшую роль в логистике и организации этих операций, предоставляя как командную инфраструктуру, так и технический опыт. Регулярные учения помогают поддерживать готовность и улучшают время реагирования, гарантируя, что военный и гражданский персонал сможет действовать слаженно во время кризисов.

Учитывая динамичный характер современных угроз, которые могут варьироваться от военных конфликтов до непредвиденных стихийных бедствий, партнерство между гражданскими оборонными и военными структурами безопасности имеет жизненно важное значение. Такое взаимодействие позволяет Российской Федерации быть готовой к преодолению возникающих кризисов, сохраняя при этом национальную безопасность.

Стратегические реформы: Интеграция управления чрезвычайными ситуациями в национальную оборону

Включение управления чрезвычайными ситуациями в оборонные структуры является ключевой реформой для повышения готовности государства к противодействию возникающим угрозам. Создание центрального командования, объединяющего организации гражданской обороны с военным аппаратом, обеспечивает единый ответ как на стихийные бедствия, так и на вызовы безопасности. Согласовывая оперативные схемы оборонных ведомств с Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Российская Федерация укрепляет способность защищать своих граждан и границы в критических ситуациях.

Координация деятельности оборонного и гражданского секторов

Реформирование оборонных стратегий предполагает более тесную координацию между военными подразделениями и органами гражданской обороны. Интеграция МЧС в оборонные процессы позволяет более эффективно распределять ресурсы и персонал в условиях кризиса. Стратегический опыт военных в сочетании с подготовкой в области гражданской обороны создает отлаженный механизм управления крупномасштабными чрезвычайными ситуациями. Военные подразделения теперь помогают в усилиях по гражданской обороне, обеспечивая безопасность ключевых объектов инфраструктуры и населенных пунктов.

Обучение и готовность к многочисленным угрозам

Для борьбы с различными угрозами необходимы комплексные программы подготовки как военного, так и гражданского персонала. Сочетая военную подготовку с ликвидацией последствий гражданских катастроф, российские войска лучше подготовлены к действиям в чрезвычайных ситуациях как в военное, так и в мирное время. Такой подход позволяет подготовить воинские части к ликвидации последствий наводнений, землетрясений и других природных катаклизмов, а также к защите от внешней военной агрессии.

Практическая роль Министерства по чрезвычайным ситуациям в обеспечении обороны страны и безопасности государства

Участие Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в обеспечении национальной обороны и безопасности является ключевым элементом реагирования на различные угрозы, будь то стихийные бедствия или военные конфликты. В частности, его действия оказывают непосредственное влияние на обеспечение эффективной координации между гражданскими и военными структурами во время чрезвычайных ситуаций.

Создание МЧС стало поворотным моментом в решении вопросов обеспечения общественной безопасности, защиты граждан и обороны страны. Его действия направлены не только на реагирование на катастрофы, но и на укрепление национальной оборонной инфраструктуры. Сочетая стратегическую готовность, оперативную поддержку и обучение, МЧС укрепляет устойчивость страны к техногенным и природным угрозам.

Одним из наиболее значимых вкладов МЧС в национальную оборону является координация действий с военными органами при реагировании на возникающие угрозы. Ее сотрудники, хорошо подготовленные к управлению крупномасштабными кризисами, помогают военным в обеспечении безопасности инфраструктуры, транспортировке ресурсов и оказании экстренной медицинской помощи. В военное время MChS может содействовать операциям по эвакуации, цепочкам поставок и способствовать восстановлению жизненно важных районов. Эти функции напрямую поддерживают более широкие цели национальной обороны и безопасности.

MChS также играет решающую роль в усилиях по защите гражданского населения. Ее знания о реагировании на стихийные бедствия интегрируются в учебные тренировки, направленные на подготовку гражданского и военного персонала к чрезвычайным ситуациям. Такой комплексный подход обеспечивает хорошую координацию оборонных возможностей страны на всех уровнях правительства, военных и местных властей. Кроме того, благодаря разработке специализированных учебных программ MChS повышает эффективность реагирования военных и гражданских лиц на непредвиденные ситуации.

Устанавливая четкую линию командования между правительственными и военными органами во время кризисов, MChS укрепляет общую безопасность Федерации. Способность министерства к быстрому развертыванию в различных регионах страны обеспечивает организованное и стратегическое реагирование на чрезвычайные ситуации, будь то стихийные бедствия или военные конфликты.

В заключение следует отметить, что МЧС играет важную роль в укреплении обороноспособности Российской Федерации. Тесно взаимодействуя с военными организациями, она обеспечивает высокую готовность гражданских и военных структур к любым чрезвычайным ситуациям, способствуя тем самым общей безопасности и стабильности государства.

Современные вызовы: Адаптация роли министерства к современным угрозам безопасности

Для обеспечения стабильности Российской Федерации перед лицом возникающих угроз необходимо обновить организационные стратегии и повысить эффективность реагирования на непредвиденные события природного и техногенного характера. Сложное взаимодействие между обороной, безопасностью и гражданским управлением требует единого подхода на всех уровнях управления, особенно в кризисных сценариях.

Потенциал Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МГОЧС) по быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации внутри страны и координации действий с военными организациями имеет жизненно важное значение. Для этого необходима передовая подготовка и интеграция военных и гражданских ведомств, позволяющая быстро мобилизоваться в ситуациях, связанных как со стихийными бедствиями, так и с крупномасштабными чрезвычайными ситуациями. Современный подход должен быть направлен на постоянную адаптацию оперативных процедур, чтобы персонал был готов к вызовам, возникающим в результате технологических угроз, кибервойны и других нетрадиционных форм нападения.

Государственная безопасность не может быть защищена только военными подразделениями. Приоритетными направлениями должны стать эффективное обучение навыкам управления кризисными ситуациями, межведомственное взаимодействие и развитие региональных центров реагирования. Необходимо предпринять дальнейшие шаги для усиления интеграции гражданской обороны в стратегии национальной обороны, признавая, что защита государства выходит за рамки вооруженных конфликтов и включает в себя защиту граждан и инфраструктуры во время катастроф.

В дополнение к возможностям внутренней обороны международное сотрудничество играет решающую роль в смягчении трансграничных угроз. Адаптация системы министерства к международным стандартам гражданской обороны необходима для повышения эффективности реагирования на транснациональные катастрофы и кризисы, затрагивающие Российскую Федерацию. Сохранение этих адаптивных механизмов — ключ к сохранению целостности государства при обеспечении эффективной поддержки гражданских и военных нужд.