Правовые основы защиты конфиденциальной информации в российском уголовном законодательстве

Защита конфиденциальной и секретной информации в российском уголовном законодательстве основывается на строгих положениях, содержащихся как в федеральных законах, так и в конкретных уголовных нормах. Основной целью является предотвращение несанкционированного доступа к особо секретным материалам, обеспечение национальной безопасности и предотвращение экономических потерь, в том числе от промышленного шпионажа.

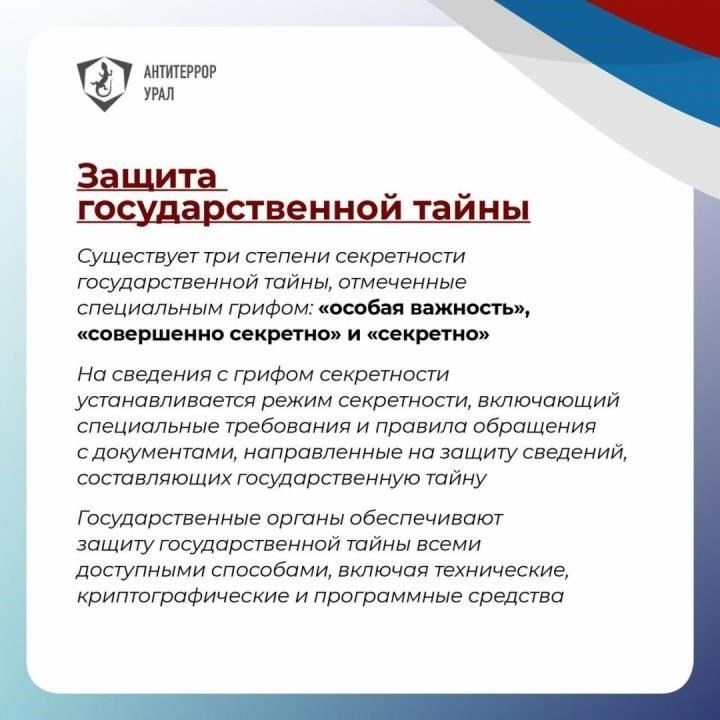

В российском уголовном законодательстве несанкционированное распространение секретных данных рассматривается с помощью множества правовых норм. Одним из основных инструментов такой защиты является «Федеральный закон о государственной тайне», который определяет виды секретной информации и устанавливает порядок работы с ней. Кроме того, Уголовный кодекс России рассматривает незаконное владение, передачу или использование конфиденциальной информации в рамках различных статей, посвященных защите государственной и промышленной тайны.

- В доктрине уголовного права нарушения, связанные с секретными данными, подразделяются на определенные виды, при этом особое внимание уделяется данным, которые могут нанести ущерб национальной экономике, общественной безопасности или функционированию критически важных отраслей промышленности.

- К числу наиболее серьезных преступлений относятся незаконная передача секретной информации с целью получения коммерческой выгоды, а также незаконный сбор данных, предназначенных для иностранных правительств или организаций.

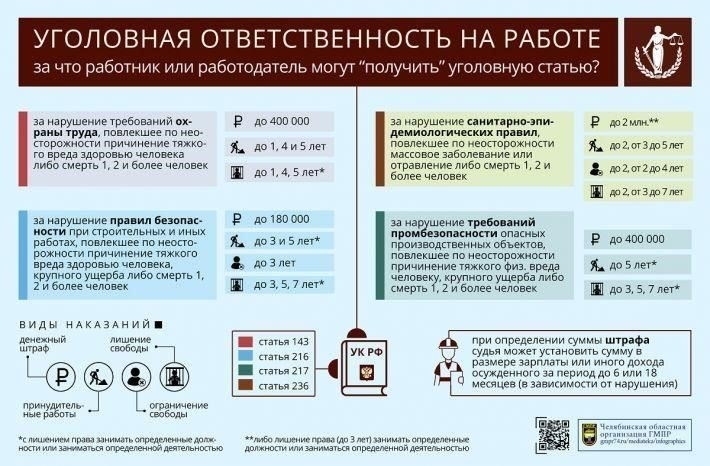

- Санкции за такие нарушения могут варьироваться от крупных штрафов до длительных тюремных сроков, в зависимости от характера и тяжести правонарушения. В случаях, когда нарушителем является сотрудник государственного учреждения или частной организации, работающей с конфиденциальными данными, наказание, как правило, более суровое.

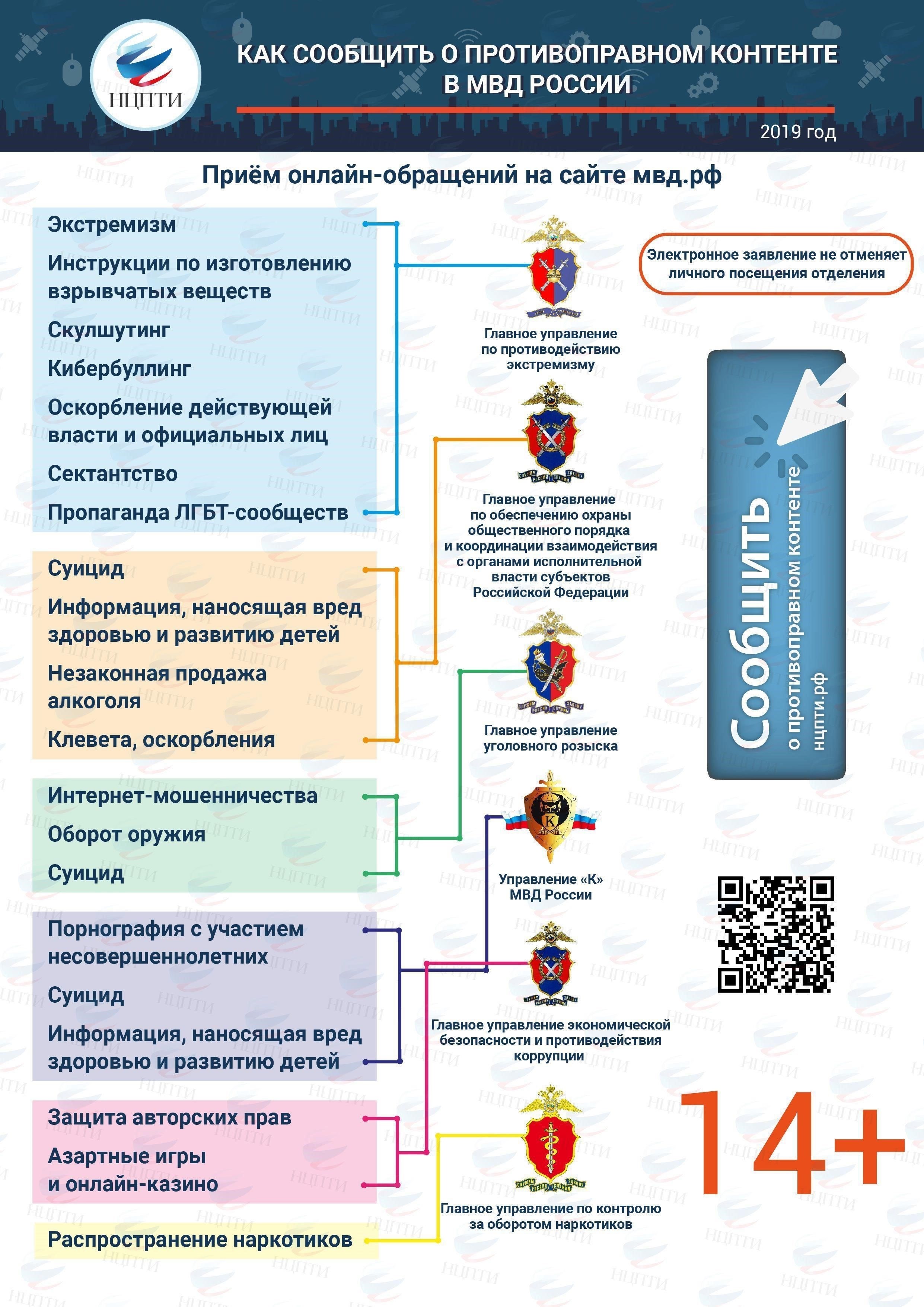

Эти законодательные положения подкреплены надежным механизмом правоприменения, который включает в себя специальные правоохранительные органы, занимающиеся расследованием нарушений, а также службы разведки и контрразведки. Действующие законы разработаны таким образом, чтобы охватить различные формы информации, от промышленных данных до военных и технологических секретов, что отражает широкий спектр потенциальных угроз национальным интересам.

Особое внимание уделяется проблемам предотвращения промышленного шпионажа, поскольку несанкционированная передача запатентованных знаний может привести к значительным финансовым потерям. В связи с этим российское уголовное законодательство содержит специальные статьи, направленные на борьбу с такими противоправными действиями, как использование похищенной интеллектуальной собственности или незаконное получение коммерческой тайны.

Постоянный анализ криминальной практики в этой области позволяет выявить новые проблемы и пробелы в существующих нормах. Это подчеркивает необходимость постоянной адаптации законодательства к меняющимся угрозам и технологиям, которые могут повлиять на конфиденциальность жизненно важной информации.

- Разнообразие составов преступлений и наказаний, предусмотренных российским уголовным законодательством, отражает высокие социальные и экономические риски, связанные с незаконным распространением охраняемых данных.

- Для улучшения правоприменения правовая база часто обновляется, чтобы охватить новые виды угроз, создаваемых передовыми технологиями и цифровыми методами кражи данных.

В заключение следует отметить, что в Уголовном кодексе РФ прописана четкая и структурированная система защиты конфиденциальной информации, в которой соблюдается баланс между необходимостью обеспечения безопасности и защитой прав личности. Для противодействия новым формам угроз и обеспечения постоянной защиты конфиденциальной государственной и промышленной информации потребуется постоянное совершенствование законодательства.

Проблемы определения понятия «конфиденциальная информация» в российском законодательствеВ контексте российской законодательной практики точное определение понятия «секретная информация» представляет собой сложный и дискуссионный вопрос. Неоднозначность законодательной терминологии может привести к трудностям в определении границ между открытыми и защищенными данными. В этом контексте одной из основных проблем является категоризация материалов, относящихся к промышленному, военному и государственному секторам. Определение этих категорий в рамках российского законодательства требует точности, поскольку расплывчатые термины часто приводят к путанице в правоприменении и судебном преследовании.

В российском законодательстве для описания конфиденциальных материалов часто используются широкие и неконкретные термины. Например, информация, обозначенная как «связанная с развитием промышленных или научных достижений», может включать в себя широкий спектр данных, от экономической статистики до передовых технологических инноваций. Отсутствие ясности создает значительные трудности для юристов и судебных органов в определении того, что действительно квалифицируется как конфиденциальная информация.

Промышленные секреты и технологические достижения зачастую трудно отличить от общих коммерческих данных.

- Термин «государственный интерес» может трактоваться по-разному, в зависимости от контекста.

- Границы между государственным и корпоративным секторами не всегда четкие, что приводит к дублированию определения охраняемой информации.

- Правоприменение и интерпретацияЕще одна ключевая проблема связана с трудностями применения законов, опирающихся на такие расплывчатые определения. Группа экспертов, ответственная за интерпретацию этих определений, часто сталкивается с проблемами при классификации материалов, особенно в случаях, когда неясно, имеет ли информация прямое отношение к национальной безопасности или же она касается коммерческих и частных интересов.

Необходимо провести более четкое разграничение между коммерческими данными, являющимися собственностью, и информацией, действительно имеющей отношение к национальной безопасности.

Уголовное преследование за неправомерное использование или незаконное распространение охраняемой информации может быть непоследовательным из-за широкого характера существующих определений.

- Кроме того, противоречие между обеспечением секретности в целях национальной безопасности и повышением прозрачности для обеспечения подотчетности общества продолжает вызывать озабоченность с правовой и этической точек зрения. Проблема заключается в том, чтобы найти баланс между предотвращением ущерба для государства и избежанием ненужных ограничений на информацию, которая может принести пользу государственному или частному сектору.

- Уголовная ответственность за несанкционированное разглашение секретной информации

Нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности государственной информации может привести к серьезным уголовным последствиям в соответствии с российским законодательством. Лица или группы лиц, причастные к несанкционированному распространению секретных данных, несут значительное наказание, особенно если такие действия приводят к нанесению ущерба национальной безопасности, экономической стабильности или общественной безопасности.

Сфера уголовной ответственности в таких случаях широка и включает в себя целый ряд правонарушений — от незаконного обмена военными данными до несанкционированного разглашения банковских и финансовых данных. Тщательный анализ соответствующих правовых норм подчеркивает суровость наказаний, налагаемых на тех, кто умышленно или по неосторожности разглашает секретную информацию.

В российском контексте уголовная ответственность распространяется не только на непосредственных исполнителей, но и на любую группу, способствующую такой деятельности. К ним относятся лица, выступающие в качестве посредников или сознательно извлекающие выгоду из несанкционированного разглашения информации, например, используя ее для получения прибыли или незаконных преимуществ.

Законодательство различает виды секретной информации, устанавливая особые гарантии для каждой категории. Лица, осужденные за несанкционированное разглашение государственной тайны, подлежат как штрафу, так и тюремному заключению, причем суровость наказания часто зависит от важности разглашенных материалов и масштабов нанесенного ущерба.

Одним из наиболее важных аспектов в борьбе с этими нарушениями является банковский сектор, где утечка финансовых данных может подорвать доверие и стабильность общества. Несанкционированное обнародование конфиденциальной финансовой информации, такой как данные банковских счетов или записи о транзакциях, представляет собой прямую угрозу целостности финансовой системы, что влечет за собой повышенное внимание со стороны закона.

По мере развития мер государственной защиты правовая база адаптируется для более надежной защиты конфиденциальных материалов. Лица, работающие на должностях с доступом к секретной информации, должны соблюдать строгие правила ведения и защиты таких данных. Невыполнение этих обязательств может привести к уголовному преследованию, особенно если разглашение связано с угрозой национальной безопасности.

В заключение следует отметить, что уголовная ответственность за несанкционированное разглашение секретной информации является важнейшим инструментом сохранения государственной тайны и обеспечения национальной безопасности. Частные лица и организации должны понимать правовые последствия разглашения секретной информации и принимать соответствующие меры для предотвращения нарушений.

Конфликт между национальной безопасностью и правами личности при защите государственной тайны

Баланс между интересами национальной безопасности и свободами личности — сложный вопрос в контексте защиты конфиденциальной правительственной информации. Одна из главных правовых проблем заключается в том, чтобы меры, направленные на обеспечение безопасности конфиденциальных государственных данных, не приводили к необоснованному ограничению прав и свобод личности. Внимательный анализ российского законодательства позволяет выявить различные формы правовых рамок, которые пытаются преодолеть этот конфликт, особенно в сфере уголовного права.

Правовые основы и их влияние

В российской правовой системе существует ряд положений, касающихся безопасности государственной информации, и уголовное законодательство прямо предусматривает ответственность за их нарушение. Различные виды законов, в том числе регулирующие доступ и использование секретных материалов, обеспечивают механизм защиты чувствительных государственных интересов. Однако эти законы часто накладывают ограничения на свободу личности, особенно в случаях, когда доступ к информации ограничен или когда люди подвергаются преследованию за разглашение государственной тайны. В таких ситуациях крайне важно оценить, соответствуют ли наказания тяжести нарушения или же они несправедливо ограничивают права личности.

Анализ противоречий на практике

На практике эти правовые рамки часто приводят к конфликту между защитой государственных интересов и обеспечением прав личности. Решения, принимаемые судами, особенно в отношении доступа к информации и наказаний за несанкционированное разглашение, отражают более широкие противоречия в российском обществе. Дела, связанные с государственной тайной, требуют тщательного анализа как национальных интересов в сохранении секретности, так и прав личности на свободное выражение своего мнения, участие в публичном дискурсе и доступ к информации, необходимой для развития личности. Этот баланс остается важнейшим вопросом для дальнейшего обсуждения в контексте меняющихся потребностей в области информационной безопасности и продолжающегося развития российского уголовного законодательства в области защиты секретной информации.

Роль правоохранительных органов в расследовании утечек конфиденциальной информации

Правоохранительные органы должны действовать быстро и решительно в случае несанкционированного разглашения секретных правительственных материалов. Эти ведомства играют ключевую роль в расследовании утечек, привлекая к ответственности лиц, нарушивших правовые границы. Их основная задача — выявить источник утечки и собрать доказательства для уголовного дела против преступника. Этот процесс требует специальных знаний в области промышленного шпионажа, кибербезопасности и нюансов соответствующего законодательства.

Процесс расследования часто предполагает сотрудничество между различными органами, включая федеральные и местные агентства, разведывательные службы и подразделения кибербезопасности. Такой комплексный подход помогает вычислить лиц или группы, ответственные за незаконное распространение секретной информации. Такие методы, как криминалистический анализ, наблюдение и использование информаторов, необходимы для точного определения ответственных лиц и понимания их мотивов, будь то личные, политические или денежные выгоды.

Понимание юридических и промышленных аспектов этих дел имеет решающее значение. Следователи должны учитывать последствия утечки в контексте национальной безопасности, экономической стабильности и защиты важнейших объектов инфраструктуры. Эксперты-криминалисты часто работают в тандеме с юридическими органами, чтобы обеспечить сбор всех доказательств в соответствии с процедурными стандартами, избегая риска срыва расследования из-за ненадлежащего обращения с материалами.

Кроме того, правоохранительные органы должны внимательно изучать более широкий контекст промышленного шпионажа. Нередко утечки связаны с организованной преступной деятельностью или интересами иностранных организаций. Поэтому расследования могут пересекать национальные границы, требуя сотрудничества с международными партнерами. Это подчеркивает растущую сложность подобных дел, где необходимы не только юридические знания, но и понимание глобальной геополитики и корпоративного соперничества.

Уделяя внимание как техническим, так и юридическим аспектам, правоохранительные органы могут решать проблемные ситуации, связанные с нарушением конфиденциальности. Каждый аспект расследования должен соответствовать установленным в стране законам, гарантирующим, что лица, угрожающие национальной безопасности, понесут соответствующие последствия. Роль агентства жизненно важна для поддержания целостности правительственных операций и защиты общества от потенциально серьезных последствий утечки информации.

Прецедентное право и судебная практика в отношении конфиденциальной информации в России

Российская судебная система выработала сложный подход к защите конфиденциальной информации, особенно в контексте уголовной ответственности. Судебные решения демонстрируют тонкое понимание правовых границ между защитой национальных интересов и правом на свободный доступ к информации. Применение уголовных санкций за несанкционированное разглашение информации часто предполагает тщательный баланс между соображениями общественной безопасности и личными свободами.

В последние годы российские суды разъяснили ряд ключевых аспектов, связанных с раскрытием конфиденциальной информации, включая данные военного и промышленного характера. Судебные решения свидетельствуют о растущем внимании к разграничению законных общественных интересов и действий, которые могут нанести ущерб безопасности страны. Например, в делах, связанных с несанкционированным доступом к государственным архивам или секретным промышленным данным, суды часто назначают строгие наказания, что отражает важность предотвращения потенциальных угроз национальной стабильности.

Российские судебные органы также укрепили мнение о том, что лица, работающие в отраслях, связанных с конфиденциальными материалами, таких как оборонный и банковский секторы, должны нести ответственность за утечки. Эти решения усиливают ответственность организаций за внедрение надежных мер защиты от утечки критически важной информации. Конкретные правовые доктрины теперь определяют границы между секретными и общедоступными данными, гарантируя, что государственные служащие и работники частного сектора понимают свои обязательства по закону.

Кроме того, суд расширил толкование того, что представляет собой угрозу национальной безопасности, часто выходя за рамки традиционных военных или правительственных данных. Например, разглашение частных банковских данных или секретных промышленных процессов может привести к серьезным юридическим последствиям. Судебная практика установила, что преступления, связанные с несанкционированным распространением такой информации, подлежат строгому наказанию, что укрепляет доверие общества к защите ключевых аспектов экономики и деятельности государства.

Таким образом, российская судебная практика в области обращения с конфиденциальной информацией сформировалась в комплексную систему, направленную на обеспечение защиты конфиденциальных материалов при соблюдении баланса между свободой личности и национальной безопасностью. Развивающееся прецедентное право отражает более широкие усилия страны по защите от несанкционированного разглашения и сохранению общественной безопасности в различных отраслях.

Международные перспективы защиты государственной тайны: Уроки для российского законодательстваОдним из ключевых уроков для российского законодательства является более активное применение надежных механизмов защиты конфиденциальной информации. В ряде стран разработаны более строгие меры по управлению секретной информацией, которые могут быть адаптированы для улучшения правовой инфраструктуры в России.

Особое внимание следует уделить созданию всеобъемлющего правового режима, включающего четкие рекомендации по работе с национальной тайной. Более широкая группа государственных органов должна быть вовлечена в обеспечение надзора и применение строгих санкций против несанкционированного доступа или раскрытия информации. Изучение зарубежных юрисдикций показывает необходимость интеграции как уголовных, так и административных мер, особенно в секторах, связанных с обороной, технологиями и банковскими системами, где высок потенциал злоупотреблений.

Правовые механизмы таких стран, как США и Израиль, дают возможность понять, как создать более строгую систему контроля в России. Их системы основаны на четко определенном понимании того, что представляет собой секретная информация, кто имеет право доступа к ней, а также ответственности лиц и учреждений, работающих с такой информацией. Их внимание к прозрачности процесса засекречивания может помочь предотвратить злоупотребления или превышение полномочий при защите государственной тайны.

России полезно проанализировать эти модели и внедрить более четкие критерии для определения уровня секретности, а также разработать специальные законодательные положения для обеспечения их эффективного соблюдения. Кроме того, необходимо расширить программы специализированного обучения специалистов, работающих с секретными материалами, включив в них как юридическое, так и техническое образование для обеспечения практического применения и понимания.

Применяя более структурированный и многогранный подход, Россия может создать более прочную и эффективную систему защиты конфиденциальной национальной информации. Это предполагает четкое понимание правовых, уголовных и процессуальных норм, а также хорошо реализованную программу обучения лиц, вовлеченных в работу с конфиденциальными данными. Эти шаги позволят усовершенствовать правовую инфраструктуру России в области защиты государственной тайны.

Предложения по совершенствованию уголовного законодательства в области защиты конфиденциальной информации 1. Реформа правовой базы: Необходимо провести тщательный анализ действующих нормативных положений с целью устранения проблемных аспектов в сфере защиты конфиденциальной информации. Специализированная группа должна сосредоточиться на пересмотре существующих нормативных актов с целью уточнения конкретных положений и устранения двусмысленности. Это обеспечит более последовательное правоприменение в различных секторах, особенно в случаях, затрагивающих коммерческие интересы или национальную безопасность.

2. Усиление мер наказания и сдерживания: Предложения должны включать в себя введение более жестких наказаний за несанкционированное раскрытие или кражу конфиденциальных данных с акцентом на то, чтобы эти санкции были соразмерны потенциальному нанесенному ущербу. Приведение наказаний в соответствие с тяжестью нарушения закона может стать более сильным сдерживающим фактором для лиц, которые могут попытаться использовать конфиденциальную информацию в личных целях или нанести ущерб национальной безопасности.

3. Комплексные образовательные программы

Интеграция целенаправленной образовательной программы для тех, кто работает с конфиденциальной информацией, имеет жизненно важное значение. Эта программа должна быть включена как в академическую, так и в профессиональную подготовку людей в соответствующих секторах. Благодаря более глубокому пониманию как юридических, так и этических обязательств, люди смогут лучше подготовиться к тому, чтобы избежать непреднамеренных нарушений и распознать, когда они рискуют нарушить правовые нормы.

4. Решение проблемы «серых зон» в коммерческих контекстах

Одним из проблемных аспектов действующих нормативных актов является двусмысленность, связанная с обращением с конфиденциальной информацией в коммерческих структурах. Необходимо дать более четкие определения таким терминам, как «конфиденциальная деловая информация» и «несанкционированный доступ». Подобная юридическая двусмысленность часто приводит к расхождениям в применении нормативных актов, что может препятствовать усилиям по защите жизненно важной информации. Введение специальных положений, касающихся защиты конфиденциальной деловой информации в коммерческих организациях, обеспечит учет в законодательстве возникающих угроз и соответствие современной деловой практике.